|

TENDANCE | Un peu plus frais, voire froid début décembre ? Vendredi 25 novembre 2022 | 15:00 Je vous en parlais en conclusion de mon article précédent, le début du mois de décembre pourrait être un peu plus frais. Pas encore de quoi crier à la "vague de froid", au "coup de froid" ou à "l'hiver rude", mais juste à l'arrivée d'une masse d'air continentale plus froide, qui nous donnera un temps plus ou moins de saison... Voyons donc ce qui devrait se passer ! Blocage scandinave La situation météo à l'échelle de l'Europe va enfin un peu changer à partir du début de semaine prochaine. Un anticyclone va en effet se constituer sur la Scandinavie. Au sud de celui-ci, circuleront encore de petites anomalies basses de géopotentiels en altitude entre l'Europe centrale et la France tandis que le champ de pressions affichera en surface autour de 1020 hPa. Ce régime météorologique a un nom : le blocage scandinave. L'anticyclone ainsi positionné empêche en effet les perturbations atlantiques d'arriver en Europe, elles sont rejetées très loin vers l'Islande et l'Arctique. De l'autre coté, une masse d'air froide est ramenée de Russie en direction de l'Europe centrale et occidentale. Si des basses pressions sont présentes en Méditerranée, il peut en résulter des conflits de masse d'air instables et potentiellement neigeux. Cela ne devrait toutefois pas vraiment être le cas pour le moment...

Anomalie de pressions pour la période du 28/11 au 11/12 sur le modèle CEP. On voit bien en orange les hautes pressions installées sur l'Europe du nord. Sur nos régions, il en résultera un temps "mou", sans véritables perturbations, mais avec pas mal d'humidité, sous la forme de nuages bas persistants et/ou de bruines éparses. Ce temps souvent gris s'installera en Alsace à partir de mardi et sans doute pour toute la semaine.

Carte des anomalies de températures par rapport à la normale sur les 2 prochaines semaines (modèle CEP). On voit de l'air plus froid (en bleu) envahir l'Europe centrale puis le nord de la France, le Benelux et même le Royaume-Unis début décembre. On remarque toutefois que l'air le plus froid restera sur l'Europe de l'Est. Il n'y a toutefois pas à ce jour, ni de signal important concernant d'éventuelles chutes de neige en plaine (voire tout court), ni de grand froid ou de fortes gelées à envisager pour le moment d'ici au 02 décembre. Si l'on reste mesuré et synthétique sur les différents scénarios proposés par les modèles, nous pouvons toutefois dire que les températures baisseront graduellement la semaine prochaine, affichant des valeurs +/- de saison en Alsace, à savoir des minimales nocturnes parfois négatives, et des maximales diurnes de l'ordre de 3 à 6°C en fonction des nuages bas. Au-delà du 02 décembre, et notamment du 05 au 10 décembre, il se pourrait que le froid s'accentue un peu plus avec certains scénarios envisageant -5 voire -8°C à 1500 m d'altitude, ce qui nous vaudrait pour le coup des températures négatives plus franches, généralisées et durables ainsi que d'éventuelles chutes de neige si un front passait par là. Celà n'est toutefois pas encore un scénario assez solide pour être retenu. Il faudra donc encore un peu attendre pour envisager plus sérieusement et précisemment ces éventuelles conditions hivernales.

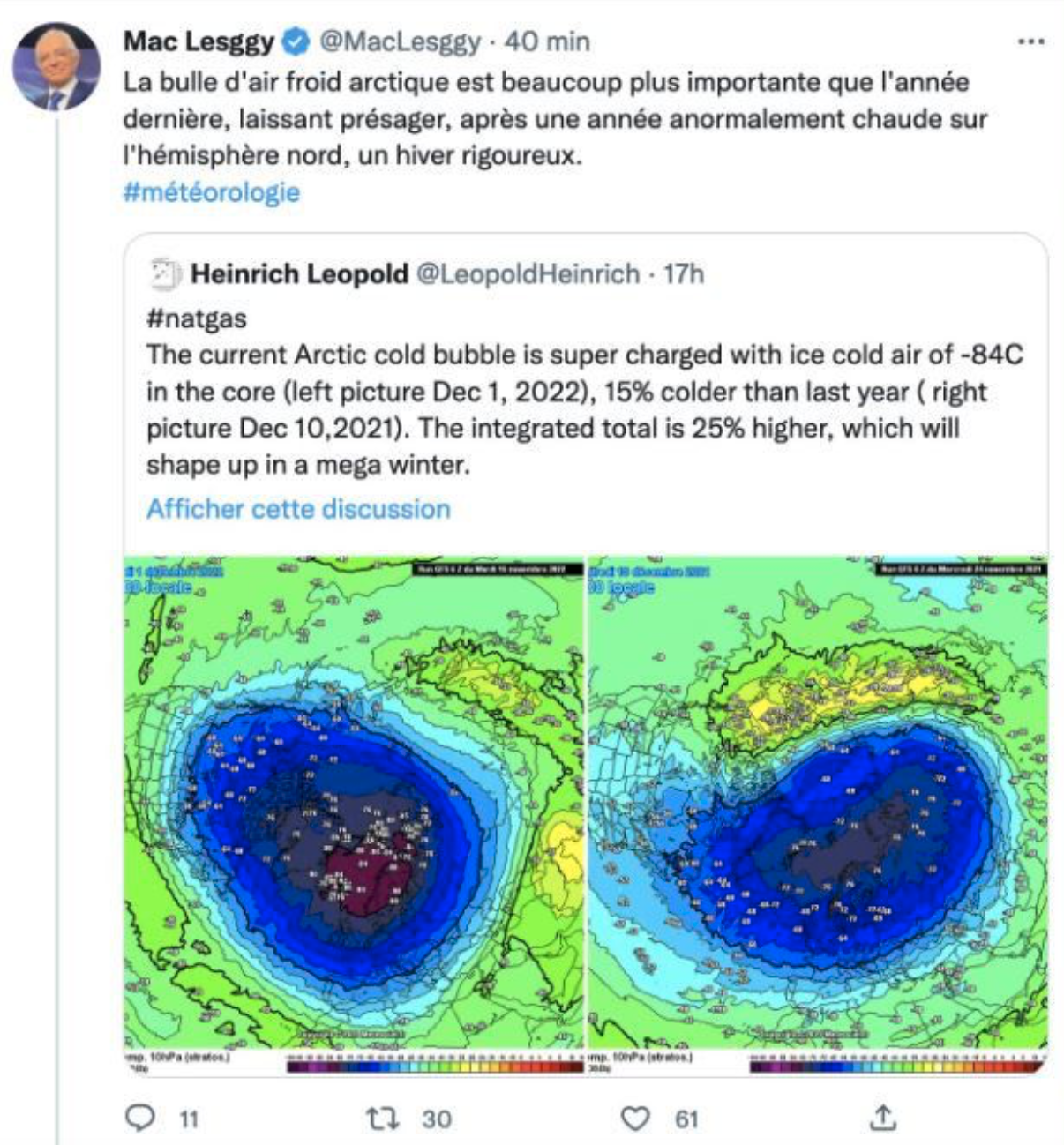

Diagramme du modèle ensembliste GEFS (édité par météociel.fr). Le changement de masse d'air plus continentale et fraîche est visible sur la courbe de températures à 850hPa entre le 28/11 et le 02/12. Ensuite, les écarts entre scénarios sont trop importants. On notera cependant que les scénarios "très froids" entre -5 et -10 au-delà du 02/12 restent très minoritaires voire isolés. DEBUNKAGE | Vortex polaire, hiver rigoureux ? Mercredi 23 novembre 2022 | 12:55 L'hiver à venir sera t'il particulièrement rigoureux ? Le bruit court sur les réseaux sociaux ces derniers jours, via notamment des publications du chimiste Heinrich Leopold, reprises ensuite par l'animateur Mac Lesggy, l'animateur de l'émission E=M6. Pour ce dernier, la présence d'une "bulle d'air froid arctique (...) beaucoup plus importante que l'année dernière, laisserait présager, après une année anormalement chaude sur l'hémisphère nord, un hiver rigoureux".

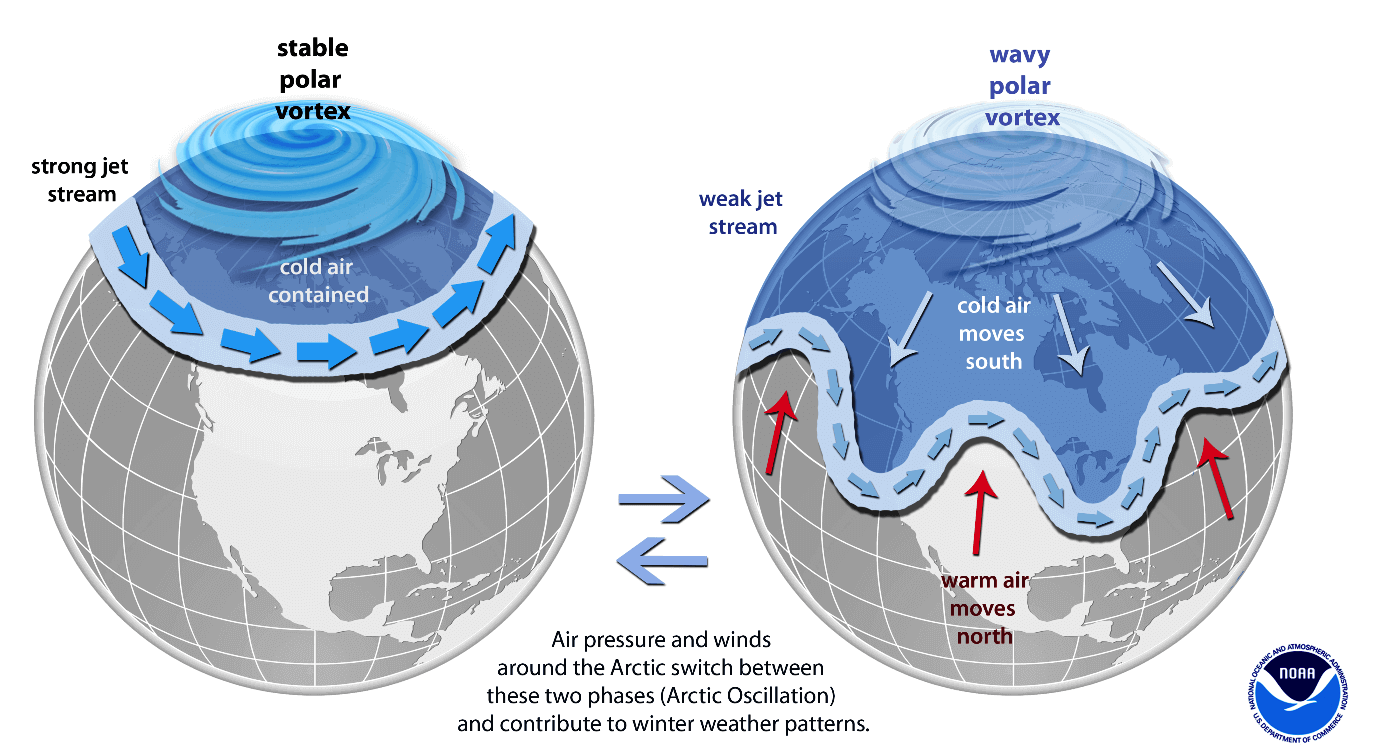

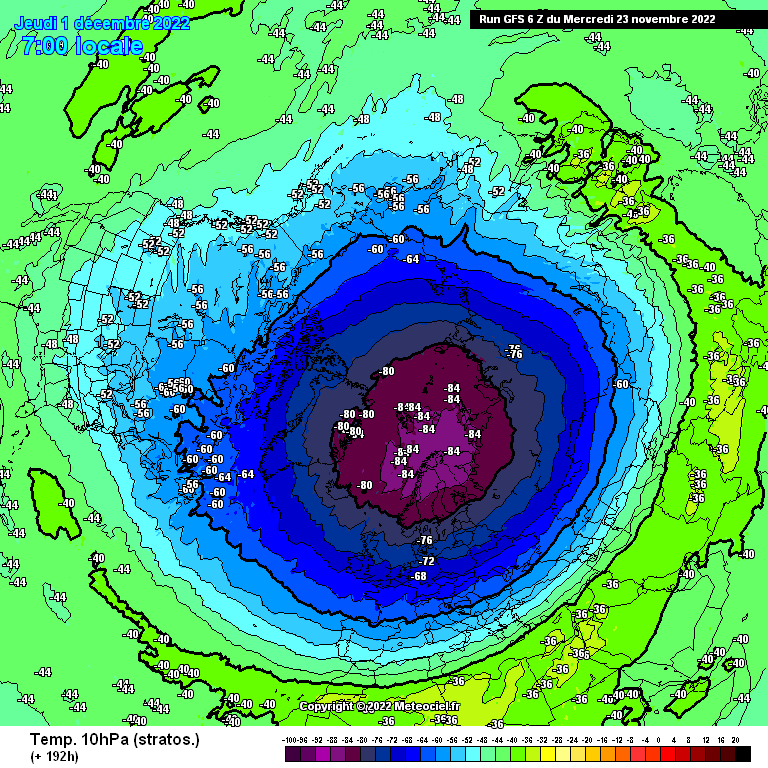

La publication de Mac Lesggy sur Twitter (capture d'écran) Il s'appuie également sur des cartes de températures de la stratosphère. Celles-ci affichent bien des températures particulièrement basses, de -84 °C autour du pôle Nord, pour le 1er décembre. Une météo "15% plus froide" que l'année précédente, ce qui serait un signe précurseur d'un "méga hiver". Un phénomène bien connu... et normal ! Ces cartes montrent tout simplement le fameux vortex polaire. Il s'agit d'une masse d'air glacial centrée sur le pôle Nord et ceinturée par des vents très puissants, le fameux jet-stream. Celui-ci se constitue entre 10 et 50 km d'altitude, soit dans la stratosphère. Or, le refroidissement actuellement constaté en Arctique n'est pas un phénomène "anormal" et ne peut être en soi considéré comme le signe précurseur d'un hiver rigoureux. Si, au-dessus de l'Arctique, l'air se refroidit considérablement à cette période de l'année (en fait, dès le mois d'octobre) c'est tout simplement parce qu'en hiver, il n'y a pas de soleil aux latitudes polaires. Quand les conséquences sont inverses à celles annoncées... Contrairement à ce qu'affirme la publication partagée par Mac Lesggy, un vortex plus froid et plus puissant favorise en fait des températures plutôt douces en Europe. A pleine puissance, le vortex polaire reste en effet concentré sur les hautes latitudes, ceinturé par de puissants jet-stream qui envoient en Europe un air doux océanique en provenance de l'Atlantique. Au contraire, quand le vortex faiblit et que l'air stratosphérique se réchauffe, l'air froid contenu habituellement dans les zones polaires peut se déplacer vers l'Europe. Il "dégouline" alors sous forme d'ondes ou de poches d'air froid vers le sud. On parle de "décrochement polaire". Cela peut alors aboutir à des conditions hivernales et à des vagues de froid sur l'Europe.

Schéma représentant les différentes phases du vortex polaire (NOAA). A gauche, un vortex concentré, puissant et contenu par le jet-stream. Le froid reste près du pôle. A droite, un vortex déstructuré et faible, avec des coulées froides vers le sud. Ces fluctuations entre un vortex polaire concentré et déstructuré sont connues en tant qu'Oscillations Arctiques (AO+/-). Lorsque l'oscillation est positive, le vortex est concentré et les dépressions ainsi que l'air froid sont souvent cantonnés aux hautes latitudes. En phase négative, les décrochements polaires génèrent d'importants échanges entre l'air chaud qui peut parfois envahir les hautes latitudes et l'air froid qui lui, suit le chemin inverse vers le sud. Aucune corrélation possible L'état du vortex polaire d'aujourd'hui ne renseigne aucunement sur la rigueur de l'hiver à venir, au-delà de début décembre. Rien n'indique sur ces cartes de températures à un instant T, que le vortex polaire va, soit rester concentrer tout l'hiver, ou si il va connaître des déstructurations susceptibles d'apporter du froid en Europe. Pour des prévisions à plus long terme, à l'échelle de la saison, la mise en place de modèles probabilistes complexes est nécessaire et doit prendre en compte de nombreux facteurs comme la température des océans, l'humidité des sols, la surface couverte par les glaces. Et encore, ce n'est souvent pas encore suffisant pour générer des prévisions assez fiables et précises ! Alors quelles prévisions ? Vous le savez, je ne suis pas un grand adepte des prévisions saisonnières. Même si l'exercice est intéressant du point de vue météorologique, en faisant appel à de nombreux paramètres, les résultats restent encore pour moi trop aléatoires et pas assez précis. Pire, ils peuvent parfois induire le public en erreur, comme le rappelle l'exemple de l'été 2021 avec la difficulté de séparer un signal général à l'échelle continentale et des évènements d'échelle plus réduite mais à fortes conséquences tels que les gouttes froides.

Modélisation des températures stratosphériques sur l'hémisphère nord pour le 1er décembre 2022 sur le modèle GFS. Concernant ces prochains jours, le vortex polaire va rester particulièrement bien concentré, comme l'atteste la modélisation ci-dessus. Par conséquent, aucun décrochement important d'air froid n'est envisagé jusqu'à début décembre même si une masse d'air plus fraîche d'origine nord-européenne semble se profiler justement pour début décembre. Il n'en résultera toutefois sur nos régions qu'un temps plutôt de saison, avec possiblement des températures négatives un peu plus répandues... ce qui vous en conviendrez, ne sera pas très extraordinaire...

|

|

||||

10 avril 2024